仕事が覚えられないってしんどいですよね。周りからの風当たりがきついし、何より達成感を感じられない。

そして、仕事から帰宅しても考えるのは明日のことばかり。せっかくの休日も満喫できず、辛い思いをしている人もいるのではないでしょうか?

そこで本記事では、仕事が覚えられない原因と対処法をわかりやすくまとめました。

ただ読む前に理解しておいてほしいのが、人には向き不向きと能力の差異があること。必ずしも今の仕事のまま人並みに覚えられるわけではないのを理解しておいてください。

それでは、見ていきましょう。

【本記事で知れること】

仕事を覚えられない原因を知ることがスタート

仕事を覚えるためには、仕事を覚えられない原因を知ることが第一歩です。なぜなら、覚えられない原因は人それぞれ違うからです。

例えば、聞いたことをその瞬間はできても持続できないケース。仕事をこなせる能力はあるけど、再度取り組む際のミスや覚えていないことが問題ですよね?

一方で、何度挑戦しても仕事自体が上手くいかないケースだとどうでしょうか?

この場合は、仕事をこなす能力がまだ足りていないのかもしれません。

要するに、原因を知らないまま漠然と「仕事ができるコツ」を取り組んでも、改善していかないわけです。

あなたの現状を頭によぎらせつつ、何が原因なのか一緒に考えていきましょう。

人は誰しもできない仕事はある

本章を読む前にわかっておいてほしいのが、人は誰しもできない仕事があることです。これは、仕事が難しいとか簡単とか関係ありません。

「頭を使う仕事が得意な人」「芸術的な人」「身体を動かす仕事が好きな人」「専門分野にだけ長けている人」など、人によって長所と短所があります。または「浅く広く何でもこなせる人」もいますよね。

向き不向きは必ずあるし、あなたが仕事が覚えられない理由は単純に「適職じゃないだけ」かもしれません。

上司や同僚、友人・知人が言う「やればできるよ」という言葉は、全ての人間に当てはまるわけではないことをまずは知っておいてください。

日本には18,725の職種がある

厚生労働省によると、日本には18,725職種あるとされています。

でも、一生で関わる職種は多くても2~3つほどしかありません。

そして、その限定された職種の中だけで人は「仕事ができる人」「できない人」と安易に分類します。

私が思うのは「そんな単純な話じゃないだろう」ってことです。長所を活かせる仕事、好きな仕事が見つかれば、誰よりも力を発揮できるはずと考えます。

広く考え、自分に合った仕事を探してみるのも方法の1つです。

仕事が覚えられない原因には4つの要素がある

仕事が覚えれられない時に、上司から「メモを取らないから」「覚える気がないから」「やり方が悪いから」といわれた経験ありませんか?

しかし、覚えられない原因はそんな簡単な話じゃありません。根本となる「考え方」もあったり、外的要因となる「会社の方針」や「影響するメンタル」もあったりします。

仕事が覚えられない原因の主な要素は、大きく分類すると以下の4つです。

- 仕事の考え方・メンタル

- 仕事のやり方・方法

- 仕事の向き不向き

- 会社の方針

それぞれについて、詳しく説明します。

仕事への考え方・メンタル

仕事が覚えられない原因で多いのは「考え方」「メンタル」です。ここでいう「考え方」とは、やる気や覚える気ではありません。

そもそも、あなたは覚える気があるから本記事にたどり着いているんです。「じゃあ何が違うの?」って話ですよね?

例でいうなら、右を向かないと覚えられないのに左を向いてしまっているといった「向く方法」が違うだけです。(後術で詳しく解説)

考え方が変わらないと方法論を実践しても効果が薄いので、【考え方・メンタル】仕事が覚えられない原因と対処法は目を通しておいてください。

仕事のやり方・方法

仕事のやり方・方法は、いわゆる「仕事を覚えるコツ」ですね。正直、実践するにあたって面倒なことが多いです。

とはいえ、人それぞれ記憶力や能力に違いがあるのが実際のところ。

覚えるのが苦手な人は、本記事で紹介する方法論を効率良く活用すれば人並み以上どころか急激に成長するケースもあります。

仕事の向き不向き

仕事を覚える要素で重要なのが「仕事の向き不向き」です。

特に、以下に当てはまる人は向き不向きの要素が強いと考えられます。

- 学業の成績は平均以上だった

- 学生時代特定の分野で長けていた

- スポーツは得意だった

- 他の仕事は人並み程度にこなせていた

- ゲームやコミュニケーションは得意

正直、頭に入ってこない仕事をどれだけ覚えようとしても時間がかかるだけです。苦手な仕事が得意になるなんて極まれなんですよ。

上記で触れたように、18,725職種から自分に合った仕事を探した方が手っ取り早いです。

会社の方針

仕事が覚えられない要素として何かしら関わっているのが、会社の方針です。

そもそも新入社員は0からスタートするわけで、最初から仕事ができる人なんていません。

教育方針が整っている会社は人が育ちやすいし、逆にマニュアルがなく主観のみで教育する会社は人が育ちません。

人の入れ替わりが多い会社、人が育たない会社は方針面の影響が強いでしょう。

【考え方・メンタル】仕事が覚えられない原因と対処法

まずは「考え方・メンタル」から見ていきましょう。仕事が覚えられない原因は、以下の通りです。

- 仕事を難しく考えすぎている

- 仕事ができないと焦ってしまう

- 自分目線で仕事をしている

- 周囲の評価が気になってしまう

- 他責思考になっている

- 失敗・ミスが怖い

対処法も併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

仕事を難しく考えすぎている

仕事を難しく考えすぎる人は、覚えが遅い傾向にあります。なぜなら、覚えることに不必要な情報まで考えてしまうためです。

今の仕事で「○○をすべき」「△△をしなければならない」「××はダメ」など考えたことありませんか?

特に、上司から指示された通りに作業しようとするとなおさらです。

ただ「やるべき」と答えを決めてしまうと、やれる作業が制限されていくんですよね。AやBやCなど複数の方法があるのに、Aしか見てないことになりますから。

結果、仕事が難しいものへと変わっていく。

仕事ができる人ほど、仕事をシンプルに考えています。

対処法:シンプルに考えよう

そもそも、仕事にはゴールがあります。そして、ゴールに向かって目的を達成するだけで仕事は成功です。

例えば、Excelで表を作る作業。ゴールは「使いやすい表作り」なので、過程がどうであれまずはゴールのみ考えればいいわけです。

至ってシンプルだと思いませんか?「過程や方法論があるじゃん」と思うかもしれませんが、仕事の考え方はまず「目的を達成すること」でいいんです。

何の仕事でもそうですが、結果ありきで評価されます。このゴールが見えないと、過程や方法論を考えても難しくなるだけです。

「○○をしてゴールに向かおう」ではなく「ゴールのために何をすべきなのか」に切り替えて、明日から仕事に臨んでみてください。

仕事ができないと焦ってしまう

「仕事ができない」「間に合っていない」と、焦ってしまいがちです。焦りは、責任感が強い人ほど陥りやすい傾向があります。

しかし、仕事がスムーズに進みやすいのは「冷静な心理状態の時」です。

焦りで作業のスピードは上がりますが、ミスや不要な行動が増えてしまいますからね。頭の中もごちゃごちゃになって、あなたが持っている力量の半分以下しか出せていないかもしれません。

対処法:事前に整理して一呼吸おこう

どうしても焦りが出てしまう人は、事前にやるべきことを整理しましょう。そして、実践時に頭の中で「冷静になろう」と意識してみてください。

なかでも効果的なのは、一呼吸おくことですね。スピードが求められる作業なら1秒程度でも構いません。

「Aをやる。次はBをやってCを終わらせる」と一連の流れが整理でき、冷静に取り組めるようになれば、難しかった仕事がいつの間にかあなたのスキルへ変わっているはずです。

自分目線で仕事をしている

自分目線で仕事をしている人も、覚えが遅い傾向にあります。なぜなら、ゴールの設定ができにくいからです。

そもそも、仕事のゴールには「人」がいるんですよね。クライアントだったり上司だったりサービス業のお客さんなど。

「相手のため」ではなく「自分の仕事をこなすため」になると、目的がブレて何のために仕事をしているか定まらなくなります。

特に、上司や会社は「取引先のため」に仕事をしているので、ゴール地点が異なってしまうことで「仕事ができない人」と判断されてしまいがちです。

対処法:仕事は相手がいることを理解しよう

答えは至ってシンプル。仕事には「相手」がいることを理解してください。

相手が納得する仕事、満足する仕事を意識すれば、自ずと仕事を覚えられるようになります。結果的に、会社が求める・望む仕事をやってくれることに繋がりますからね。

しかし、気にするポイントが「評価」ではいけません。重要視するのは「仕事としての結果」です。

評価だとNGな理由は、次の章で解説します。

周囲の評価が気になってしまう

仕事ができないと、周囲の目・評価が気になってしまいませんか?

怒られたり冷ややかな態度を取られたりなどあるので仕方ないことですが、評価を気にしすぎると仕事の覚えが悪くなります。

そもそも、評価って承認欲求に近しいことなんですよね。褒められると嬉しいし、認められると達成感を得られます。

一方で、怒られると辛いし、冷たい態度を取られると嫌な気分になる。結果、怒られないための仕事になってしまいがちです。

本来の目的は「仕事の達成」であり、人が評価するのは結果に対してです。

結論、評価は後から付いてくるものなんです。

「怒られたくない」が勝りがちですが、まずは「仕事で結果を出すこと」を最初の目標にしてみてください。

対処法:評価は後から付いてくると割り切ろう

対処法は「評価は後から付いてくる」と割り切るしかありません。

正直、評価されるまでには時間がかかるのが現実です。一度仕事の成果が出ても、人の評価はさほど変わりません。

しかし、日々の成果の内に評価が少しずつ高まり、いつの間にか「仕事を任せられる信頼できる人材」へと変わっていくんです。

辛く苦しい日が続くかもしれませんが、1つずつ成果を積み重ねていくことを意識してください。

他責思考になっている

他責思考の人は、仕事の覚えが遅いです。なぜなら、仕事ができないのは本人に問題があるからです。

確かに、上司の教え方が悪いかもしれません。または、教育体制が整っていなかったり、教育担当の教え方が違ったりもあるでしょう。

とはいえ、他人の責任にすり替えても仕事は覚えられません。いずれにしても、自分の責任にして覚えるしか方法がないんです。

「環境が変われば自分は伸びる」と考える人は、どこに行っても何か問題が起きても環境のせいにしがちです。

対処法:自分が変わらないと覚えられないことを知ろう

上でも書いた通り、自分が変わらないと仕事は覚えられません。

環境が悪くても、自分にも何かしら問題・課題があるはずです。他人のことは気にせず、自分の課題だけ考えてみてください。

そもそも、他人を変えることはできないんですよ。教え方を変えることもできないし、性格を変えることもできません。

だって、人が変わるには「気づき」が必要ですから。気づきは本人が自覚するしか方法がないわけで、他人に自覚させるのって当人が気づくまで待つしかできないんです。

相手が何も言えないくらい仕事を覚えて見返してやりましょう。

失敗・ミスが怖い

失敗・ミスが怖いのは、誰しも持っている心理です。だって、ミスをすると怒られるし責任を感じますからね。

しかし、仕事ができる人は「ミスは必ず起こるもの」と考えています。「ミスをしていい」ではなく「人間が作業する以上絶対はない」という心理です。

一方で、仕事ができない人は過度にミスを恐れています。結果的に、仕事ができる人より消極的になってしまい、覚えられる仕事の機会を逃してしまいがちです。

対処法:失敗は仕事を覚えるためのステップだと考えよう

失敗・ミスは、仕事を覚える良い機会だと割り切ってみてください。

そもそも、人が何かを覚えるって成功体験だけじゃないんですよね。むしろ、失敗体験から覚えられえることの方が多いんです。

学生時代の学業を思い返すとわかりやすいかと。間違った問題ほど復習し、次に同じ間違いをしないよう勉強しませんでしたか?

失敗した時ほど、原因を追究するのが人の心理です。落ち込むこともあるけど、過去の結果は変えられません。次に活かした方が効率が良いです。

誰しもミスはするので、ポジティブに考え次へ繋げていきましょう。

【やり方・方法】仕事が覚えられない原因と対処法

仕事が覚えられない原因には、仕事のやり方・方法論が影響しているケースが多いです。

現状で、以下に当てはまる項目はありませんか?

- メモを取らない

- 基本をすっ飛ばして応用に手を出している

- 仕事の目的・ゴールが理解できていない

- 指示待ちになっている

- 上司・同僚の仕事を参考にしていない

- わからないことを聞けない

- 仕事の優先順位を付けるのが苦手

心当たりがあるなら、できることから1つずつ実践していきましょう。対処法と併せて解説します。

メモを取らない

仕事を覚えられない人は、メモを取らない傾向が高いです。

そもそも、人間の仕組み上、記憶するのに効率が良いのは「書く」ことだといわれています。

例えば「文の構成」「正しい漢字」「直前に聞いた短期記憶からの復習」など、書きながら考えていきませんか?

読むだけでは得られない刺激が脳に与えられるので、書くことは何より記憶に残りやすいんです。

加えて、わからない時に見返せることもメリットの1つですね。仕事ができる人は、周囲に知られていないだけで何かしらメモを書き留めているケースが多いです。

対処法:日々メモを取る習慣を付けよう

面倒かもしれませんが、メモを取る習慣を付けるよう努力してみてください。

仕事中にメモを取る時間がないなら、就業後でもかまいません。加えて、全てをメモできなくてもOKです。

1つずつでもメモを残せることが、あなたの仕事へ繋がります。まずは5分からスタートしてみましょう。

基本をすっ飛ばして応用に手を出している

基本を習得していないまま仕事をしている人は、覚えが悪い・できない傾向にあります。

何の仕事でもそうですが、基礎ができていないと応用できないんですよね。小さなミスが増えるし、わからないことの対処が難しくなります。

簡単にいえば、掛け算がわからないのに九九の答えだけ覚えて応用できるかって話です。Excelなんかも、基本操作がわからないのに関数を使いこなせませんよね。

応用から覚えた人は基礎を蔑ろにして教えるので、要注意といえます。

対処法:まずは基本を覚えることから始めよう

心当たりがある人は、まずは基本に戻って取り組んでみてください。多くの人は、基本を覚えるだけで仕事の効率が断然上がります。

もし直属の上司が基本を教えてくれないなら、身近な同僚に聞いてみたり信頼できる上司に教えてもらったりするのも良いでしょう。

一気に覚えるのではなく、1つずつ地道に習得していくことがコツといえます。

仕事の目的・ゴールが理解できていない

仕事のゴールが大事とわかっても、ゴールがどこなのか理解できていないなら意味がありません。

加えて、明確にいうならゴールは「人」と「目的」に分かれます。

サービス業なら「お客様」に「良質なサービスを提供する」になるし、我々のようなWebサイト制作なら「クライアント」に「満足いく制作物を納品する」になります。

さらに、会社の上司が最終チェックするなら「会社」に「ルールに沿った制作物を渡す」になるなど、ゴールの前の仲介を挟むケースもあります。

ゴールを明確化しないと、何に向かって仕事をしていいかわからず覚えが遅れることを今一度念頭に置いてください。

対処法:仕事の目的を知って臨もう

対処法は「仕事のゴール・目的を知る」ことです。

まずは、大まかに「会社が誰に対して仕事をしているか」「何のサービスを提供しているか」を理解しましょう。

続いて、あなたが与えられている作業は「誰に向けて」「何のために」行っているのか、そして市場に出る前に「誰がチェックするのか」まで調べてみてください。

前向きなことなので、上司や同僚に質問すれば教えてくれるはずです。

「仕事を覚えるために知っておきたい」と勇気を振り絞って聞いてみてください。

指示待ちになっている

仕事を覚えるのが遅い人は、指示待ちになっているケースが多いです。

与えられた業務の範囲を超えるのはもちろん良くないですが、指示を受けて仕事に移るのと自発的に取り組むのは覚えるスピードが全然違います。

理由とするなら、何をすべきか自ら考えることで「やるべきことがより深く見えてくる」ことですね。脳を使う分、論理的思考力が高まり仕事のスキルがグンと上がります。

日々の仕事の中で、自分がやるべきことを探していきましょう。

対処法:自分から仕事に取り組める体制を作ろう

指示を受ける前に作業をするには、自分から仕事に取り組める体制を作ることがスタートです。

だって、できないことを無理にやっても迷惑がかかるだけですよね?加えて、何をすべきかわからないままじゃスタートラインに立つこともできません。

そのため、今の仕事で与えられているあなたの役割を今一度見直してみてください。

教えてもらった範囲内なら、自発的に行っても前向きに捉えてくれます。

とはいえ、報告なしに行うのはNGなので、取りかかる前に上司に「やってみていいですか?」と聞いてみましょう。

上司・同僚の仕事を参考にしていない

上司や同僚の仕事を参考にせず、自分なりの方法にこだわりすぎると覚えが遅くなりがちです。

なぜなら、正解を無視していることと同じになるからです。

基本的に、上司の姿が仕事の答えなんですよね。新入社員より何年も長く仕事をやっていることで、経験豊富であなたが通ってきた道は同じように歩んできていますから。

そのため、仕事を覚えるためには「できる人を参考にする」のが近道なんですが、人それぞれ参考にできない理由があるでしょう。

例えば「見ても覚えられない」「同じことをやってるつもりが全くできない」「できる人を参考にしたいけど教える人の言うことが違う」など。

それらを払しょくする対処法を、以下で紹介します。

対処法:頭をからっぽにしてできる人の真似だけをする

まずは、頭の中をからっぽにしてください。「できない」「覚えられない」など雑念が入ると、人の真似はなかなか難しいです。

そして、実行できないことは「できる人がどうしているか」のメモを取る。ここで大事なのは「できないことのメモを取らない」ことです。

TTPといって「徹底的にパクる」という言葉がありますが、いっそのこと全振りして真似した方が早いです。

そして、それでも真似できないなら、あなたの苦手分野だと割り切ってください。

得意分野であれば、人と同じように仕事ができるようになります。

わからないことを聞けない

わからないことを聞けないのは、仕事を覚える上で致命的です。なぜなら、自分で答えを導き出すのは遠回りでしかないからです。

そもそも、わからないってことは「答え」が見つかっていない状態なんですよね。

「AにはBを使うのが最適」という答えがわからない状態でCやDで試行錯誤するより、ストレートにBを試して自分なりの方法論を探す方がスムーズに仕事が覚えられます。

対処法:聞くことも仕事の内と思おう

とはいえ、あなたの性格や上司の人間性によっては聞きづらい環境だったりもするでしょう。

しかし、仕事を覚えるためだと割り切って「聞くことも仕事の内」と考えてください。

事実、優秀な上司は「聞いてほしい」と思っています。逆にいえば、聞いてもらわないとあなたが何に困っているかわからないんです。

他人が何を考えているかなんて誰もわかりませんからね。

だからこそ聞くことが大事なんですが、なかには「何回も同じことを聞くな」というオーラを出す人もいます。

このような上司の場合は、転職も視野に入れてみてください。わからないことを聞けないほど環境が悪い職場はありません。

ただし、あなた自身も同じことを繰り返さないために「メモを取る」「復習する」などの工夫を取り入れてきましょう。

仕事の優先順位を付けるのが苦手

何の仕事もそうですが、与えられる作業は1つじゃありません。実際に、あなたも複数の作業を任せられているはずです。

与えられた複数の作業で優先順位を付けられない人は、仕事が遅い傾向にあります。

例えば、段ボールを用意してガムテープを貼る、そして商品を詰めて緩衝材を入れる仕事があったとしましょう。

基本的には、マニュアル通り順番に作業すれば問題ありませんよね?でも、流れてくる製品のスピードや梱包した段ボールを運ぶ人によって、作業順序を入れ替えたりも必要です。

または、作業効率を求められる仕事。Aを先に済ませた方が早いのか、Bを準備してからAに取りかかった方がスムーズなのか、納期の関係でCを終わらせるべきなのかなど状況によって変わったりします。

仕事はみんなで協力して完成させるのが基本です。周りの進捗状況に応じて臨機応変な対応が求められます。

優先順位を付けるのが苦手な人は、高いスキルを求められる仕事、作業環境が悪い職場ほど苦しむ可能性が高いです。

対処法:スケジュール管理をしよう

優先順位を付けるのが苦手な人は、与えられている仕事を整理してスケジュール管理をしましょう。

おすすめの方法は、以下の通りです。

- 与えられている作業を全て紙に書き出す

- 優先順位を付ける

- スケジュールとして時間割を作る

- 1日ごと見直しズレた計画は作り直していく

何より大事なのは、明日の仕事のために予習することです。シミュレーションしつつ、日々計画することでいつの日か自然と優先順位が付けられるようになります。

そして予習のためには「今日何が足りなかったのか」「効率良く作業できた方法は何だったのか」を復習することも大切です。

すぐに結果が見えないかもしれませんが、努力した時間は小さいながらでもあなたのスキルへ変わっていきます。

【向き不向き】仕事が覚えられない原因と対処法

仕事には、必ず向き不向きがあります。後ほど「仕事の適正」の章で詳しく紹介しますが、以下に当てはまる場合は転職を考えた方がよいかもしれません。

- 仕事に興味がない・楽しくない

- 苦手分野を仕事にしている

心当たりがある人は、一度目を通してみてください。

仕事に興味がない・楽しくない

仕事自体に「興味がない」「楽しくない」と感じる人は、覚えが遅い傾向があります。なぜなら、どれだけ教えてもらっても頭に入ってこないためです。

学生の頃を思い返してみてください。好きな教科って苦手でも「覚えてみたい」「どうなっているんだろう」と興味が湧きませんでしたか?

一方で、嫌いな教科は何度やっても覚えられない。意味が分からない以前に、投げ出したくなる気持ちが勝ってしまいがちです。

「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますが、興味関心が強い仕事の方が覚えるスピードが早いです。

対処法:興味がある仕事に転職してみる

今の仕事が楽しくないなら、興味がある仕事を探してみてください。

例えば、以下のようなイメージ。

- コミュニケーションが好きなら「接客業」「営業」

- PCが好きなら「Web関係」「IT業」「プログラマー」

- お年寄りが好きなら「介護」

- モノづくりが好きなら「製造業」「建設業」

- 絵が好きなら「イラストレーター」「デザイナー」

上記以外でも、仕事はたくさんあります。

まずは「何に興味があるか」が大切です。やってみたい仕事を探す際には「興味+向いている仕事」で検索すると見つかりやすいですよ。

苦手分野を仕事にしている

もう1つは、苦手分野を仕事にしているケースです。理由は言うまでもありませんね。

苦手分野を仕事にしている人で多いのが「とりあえず就職した人」です。

例えば新卒。社会人として就職するのが当然なので、やりたい仕事がない人は就職先を見つけることだけに力を入れます。

中途採用でも同じ。「何か仕事をしないと」「次は長続きするはず」など、明確な目標を決めないまま就職先を決めた人は結果苦手分野だったというケースがあります。

そしてもう1つは、前職が合わずに辞めた人です。苦手分野で失敗した人ほど、転職先探しが消去法になりがちです。

「何の仕事でも平均点以上出せる人」「得意と苦手の差が大きい人」がいるので、苦手分野で失敗した人は今一度自分の適性を見直してみましょう。

対処法:まずは得意分野を見つける

今の仕事が苦手な人は、得意分野が何かを探してみてください。

極端な話「字が綺麗に書ける」「本を集中して読める」とかでもいいんです。

今はネット上に仕事がたくさんあるので、関連付けられる仕事がどこかにありますから。

下記の「仕事の適正」で紹介する適性テストを実践してみてください。

対処法:自信を持てる実績作りが大事

得意分野を見つけた後は、実績作りが何より大事になってきます。

実際に、今の仕事をやってみて「次も同じ失敗をしないかな」「何をやっても苦手にしか感じない」という人もいるはずです。

だからこそ、次の仕事では自信が持てる実績作りを大事にしてください。

得意分野なら、今の仕事より「向いている」と思えます。そして、ゆっくりでも1歩ずつ進んでいけているのが実感できるようになるんです。

種を植えて花が咲くまでにかかる時間は人それぞれ。

「覚えが遅い人が結果管理職になった」という事例もたくさんあるので、今できたことを自信に変えていってください。

【会社の方針】仕事が覚えられない原因と対処法

会社の影響で、仕事が覚えられない人もいます。主な原因は、以下の通りです。

- 会社の教育体制が定まっていない

- 上司の言うことが1人ひとり違う

- 教え方が悪い

- パワハラがある

- 業務過多で心身がもたない

さまざまな理由がありますが、対処法はただ1つです。それぞれに見ていきましょう。

会社の教育体制が定まっていない

よくあるのが、会社の教育体制が整っていないことです。

例えば、以下のようなケース。

- マニュアルがない

- 指導者が決まっていない

- マニュアルはあるが具体性がなく抽象的

- ゴールしか伝えらえていない

- 改善策が決まっていない

- 常にその場しのぎ

- 上司が責任を取らず部下のせいにする

作業者からすれば、困ることばかりですよね。

教育方針が整っている会社は、指導者が1人で具体的なマニュアルがある。そして、改善策や対処法が定まっており、上司が全責任を担います。

その場しのぎで言うことがコロコロ変わる会社は、結果的に人が伸びず入れ替わりが激しいです。

上司の言うことが1人ひとり違う

上司の教えが1人ひとりが違うのも、よくあるケースです。

片方の教えのまま作業すると違う上司に怒られる。怒られるのは嫌だから言われた通りに作業すると、また別の上司に怒られる。

「○○さんに言われたんです」と言うと「人のせいにするな」と言われる。そして教える上司たちの仲は機嫌を取り合ってできない人のせいにしかしない。

こんな会社で仕事が覚えられるわけないですよね。最初からできる人は覚えられるけど、隠れた優秀な人材は伸びずに淘汰されるだけです。

教え方が悪い

教育担当の教え方が悪いと、もちろん仕事は覚えにくいです。

特に多いのが、主観で教える人。主観が強い人は、マニュアルではなく自分の方法で教え、相手の気持ちを考えません。

例えば「専門用語を使う」「できない人の目線に立てない」「相手が聞きたいことではなく伝えたいことを言う」などがありますね。

そもそも、教えるとは相手が理解して行動へ移せるよう伝えることですから。

教えるを知らない上司が教育担当者になると、部下は困る一方です。

パワハラがある

「怒鳴る」「威圧する」「暴力」といったパワハラは、もう言語道断です。

でも、パワハラって現実的に起こっているんですよね。しかも、パワハラをしている人は自身の行動が見えていません。

必然的に、部下は「怖い」「聞けない」「怒られたくない」が真っ先に出てくるので、仕事を覚えられるわけがありません。

しかし、パワハラをする人ほど業績が良かったりするため、解雇されないまま会社も見て見ぬふりで居座っているのが現実です。

残業過多で心身がもたない

残業過多もしくは休日出勤などが多い会社は、心身のストレスから仕事に身が入らなくなりがちです。

身も心も疲れ果てた状態で「仕事を覚えろ」って過酷すぎますよね。しかも、右も左もわからない新入社員の頃って特にストレスたまりますから。

さらに、残業が多い会社ほど環境がピリピリしています。

そもそも、作業員が足りていないから残業を強いるわけでなんですが、人材不足の原因を作っているのは会社側なんですよね。

労働環境が良いなら皆辞めずに長続きしているし、受注量のバランスを保てるなら雇用だってできるんです。

何かが足りないから労働力が足りない。結果、残業過多になって耐えられずに人が辞めていきます。

対処法:転職した方が早い

会社が原因なら、転職した方が早いです。

だって、社員たちが上層部に教育方針や残業過多を訴えても聞く耳を持たないですよね?

しかも、長く働いて環境が良くなる保障なんてありません。

新たな職場を探した方が、仕事を覚えられる可能性も環境が良くなる可能性も高いです。

仕事ができる人になるために知っておくべき適正

ここでは、自分に合った仕事を探すための適性をここで紹介します。

- ワーキングメモリ

- 認知特性

- MBTI診断

- 能力の差異は必ずある

全てを深く知ることで、あなたが持つ本来の適性が見えてきます。ぜひ目を通してみてください。

ワーキングメモリの違い

仕事を覚える力には、短期記憶の一種である「ワーキングメモリ」が関係しているとされています。

ワーキングメモリとは、以下の能力を指します。

【ワーキングメモリとは】

「見る」「聞く」で得た情報を短期記憶し、処理して整理・削除する力のこと。記憶には「長期記憶」と「短期記憶」があり、ワーキングメモリは「短期記憶」に関係する能力。

言葉だけではピンとこないので、簡単な例とともに以下で説明します。

長期記憶と短期記憶の違い

まずは、長期記憶と短期記憶の違いから。以下のような情報は、長期記憶として脳内に保管されています。

【長期記憶の代表例】

- 幼少期や学生の頃の思い出・記憶

- 学業で得た数式や漢字

- 仕事で得た知識・スキル

脳内の本棚に保管され、必要な時に「記憶(本棚)から取り出す」といったイメージです。

一方で、短期記憶は以下のようなイメージ。

【短期記憶の代表例】

- 「見た」「聞いた」直前の情報

- 初めて教えられる勉強・仕事の情報

短期記憶は、数十秒から数十分しか保管されません。新たな情報が入ってくるたびに忘れていきます。

長期記憶が本棚なら、短期記憶は机といったイメージです。机は狭いので、新たな情報が入ってくると古い情報は机の上から振り落とされていきます。

長期記憶と短期記憶の容量は人によって異なることを念頭に置き、次を見ていきましょう。

情報処理能力とは

短期記憶で一時的に保管した情報は、都度脳内で処理していきます。ここでいう処理とは「整理」「削除」のこと。

先ほどの例でいうと、机の上に並べられた情報を整理・削除して「本棚に保管」したり「実行」したりするイメージです。

仮に情報が多くても、都度整理できる人は机から落ちる前に自分のものにできます。

一方で、整理が苦手な人は机の上に情報がたまったりごちゃついたりして、自分のものにする前に机から落ちて忘れてしまいます。

ワーキングメモリによる差

短期記憶される「机の広さ」or情報処理される「整理する能力」のどちらかが低いと、仕事を覚えるのが苦手だったりします。

【ワーキングメモリにあるミスの例】

- 机が広くても整理できない人は「言ってることは理解できるけど実行が難しい」

- 整理できるけど机が狭い人は「直前に言われたことを忘れてしまう」

ワーキングメモリは生まれつきの能力とされていますが、脳トレや日常生活の改善で鍛えることが可能です。

苦手分野を整理してみて、今できることから1つずつ始めていきましょう。

認知特性の違い

認知特性は、仕事を覚える方法に関係する生まれながらの特性です。

認知特性の概要は、以下の通り。

【認知特性とは】

五感で得た情報を脳内で処理(整理・記憶など)する能力。視覚優位や聴覚優位など、人によって覚え方も得意分野も異なる。

ワーキングメモリと同様、例を交えながら解説していきます。

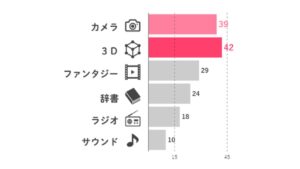

認知特性の6つの種類

認知特性で有名なのが「本田式認知特性」。大きく分けると、以下の6つに分類されます。

- 視覚優位(カメラ):写真や画像など2次元で思考

- 視覚優位(3D):空間や時間軸を使って思考

- 言語優位(ファンタジー):情報を映像化して思考

- 言語優位(辞書):文字や文章を見たままで思考

- 聴覚優位(ラジオ):文字や文章を「音」に変換して思考

- 聴覚優位(サウンド):音階や音色を理解できる

あくまで「優位」なので、誰しも全てのタイプを持っています。しかし、思考方法の長けている分野が異なるんです。

本田式認知特性でテストをすると、以下のようなグラフで結果が出ます。

あなたの思考方法にも優位タイプがあることを理解した上で、次へと進みましょう。

優位タイプごとで生じる思考方法の違い

目的地への経路を覚える際、あなたはどのように思い浮かべますか?

- Googleマップのような2Dの地図

- 実際に歩く・運転している3Dの映像

- 目印の建物を記憶

自分にとってわかりやすい記憶方法が、人によってはわかりづらかったりするんです。または、どの説明をされても経路を覚えられる人もいます。

次は、仕事に置き換えてみましょう。あなたはどの方法が覚えやすいですか?

- 手順を文字に起こして文章でイメージする

- 画像付き・動画付きの方がわかりやすい

- 人の仕事を見てその通りに作業する

- 「Aの仕事はBが正しい」と方法論のみ教えてもらう

- Aの仕事の目的を知ってBやCなど自ら答えを導き出す

このように、仕事の覚え方も人それぞれ違うわけです。

しかし、教える側は自分が覚えやすい方法で教えがちです。そのため、あなたに合った教え方をしてもらえないとなかなか仕事を覚えられなかったりします。

認知特性で知るべきことは「得意分野」と「苦手分野」

認知特性は生まれながらの能力ですが、訓練で変動するといわれています。

しかし、はたして「思考方法」の苦手分野を克服するのが最適なのか?

私が考える答えは「NO」です。

あなたが持つ思考方法の「得意分野」と「苦手分野」を知り、得意な思考方法へ変換していくのが近道かと考えます。

仮にわかりづらい教え方をされても、以下のような方法で克服することも可能です。

【仕事を覚えやすくするための変換方法】

- 文章で覚えるのが得意なら「メモを取る」「自分なりの手順書を作る」

- 方法論が覚えやすいなら「答えを聞く」「真似をする」

- 目的が必要なら「なぜを考える」「答えとなる目的を聞く」

- 画像・動画が覚えやすいなら「ひたすら見る」「記録に残す」

最初はなかなか難しいかもしれません。しかし、仕事ができる人は周りが気付かないだけで「覚える工夫」を自然と行っているのです。

あなたが持つ認知特性を知りたい人は「本田式認知特性テスト」を試してみてください。公式LINEに登録することで、無料で診断できます。

MBTI診断

SNSで流行りのMBTI診断では、あなたが持つ本質的な性格から向いている職種を知ることができます。

分類すると、以下の16タイプにわかれます。

診断後には、タイプごとに合った職種が表示されます。

無料で診断できるので、ぜひ以下の参考リンクから試してみてください。

能力の差異は必ずある

人には、能力の差異が必ずあります。同じ得意分野でも、頭一つ抜けた人がいれば人並み程度で収まる人がいるのが現実です。

要するに「生まれ持った才能」ってことですね。「孫正義さんやビルゲイツさんのように誰しもなれるか?」といわれると、正直厳しいでしょう。

とはいえ、全てにおいてトップになる必要はないんです。幸福の基準は人それぞれ異なり、あなたが幸せであれば楽しい人生が送られます。

そして、できないことが増えると人は自然に「苦手分野の克服」に目が向きがちです。

18,000以上の職種があるのに「苦手分野を克服して人並みになる」って効率が悪いと思いませんか?

それよりも「1つの得意分野を探して伸ばす」方がよほど効率が良いと私は思います。

人生は一度切りで主人公はあなた。あなたの能力を最大限に活かせる仕事を見つけ、幸せな人生を掴んでいきましょう。

今の仕事が合わないなら転職を視野に

今の仕事が自分に合わないと思うなら、転職を視野に入れてみてください。

なぜなら、生きていくうえで仕事は必ずしていかなければならないためです。

1つの区切りとするなら、年金受給の資格が得られる65歳。定年も65歳に引き上げられているので、単純にこの年齢までは働き続けなければなりません。

しかも、1日に占める仕事の時間は約8~9時間。朝起きて帰宅する準備時間まで含めると10時間以上を占めます。

睡眠時間が7時間と考えると、残り17時間の約60%は仕事なんです。お風呂・食事なども考えるなら、起きている時間のほとんどが仕事ですよね。

どうせなら、少しでも稼ぎが良くてストレスがたまらない仕事をしたいと思いませんか?

現実、今辞めたいと思う仕事はずっと変わらないんですよ。

逆に、楽しい仕事に就けたらストレスを少なくして働けるんです。

ただ勘違いしてほしくないのは、辞めるのを推奨しているわけではありません。今の仕事でも、天職になる可能性は全然ありますからね。

一生のうちに仕事が占める時間をあなたなりに考えてみて、焦らず答えを導き出してみてください。

適職に転職する5つの方法

最後に、適職へ転職する5つの方法を紹介します。

- ハローワークで転職活動する

- 転職エージェントを利用する

- 紹介予定派遣で働く

- 派遣・アルバイトで働きながら資格取得を目指す

- 軽作業の派遣で働く

ぜひ参考にしてください。

ハローワークで転職活動する

代表的なのは、やはりハローワークですね。あなたに合った仕事に自ら応募できるし、相談しながら仕事を探すことだって可能です。

加えて、国・自治体の管轄であることから、地元企業が多いのもメリットといえます。

しかし、ハローワークは平日の昼間しか利用できません。さらに、人気の求人は倍率が高く、なかなか採用が決まらないのも現実としてあります。

相談ができるとはいえ、仕事を一緒に探して応募するまでがサポートに過ぎないことを踏まえておいてください。

転職エージェントを利用する

正社員を目指すなら、転職エージェントがおすすめです。転職エージェントには、以下のようなメリットがあります。

- 適職診断が受けられる

- プロのキャリアアドバイザーがあなたに合った仕事を紹介

- 現職で働きながら転職活動ができる

- 書類添削・面接対策のサポートがある

- サービスは全て無料

希望条件を伝えるのみで担当者が仕事を探してくれるので、ハローワークのような日中の転職活動が必要ありません。

プロのサポートとあって、あなたに合った仕事を紹介してくれるでしょう。

しかし、未経験の業種への転職は30代前半くらいまでじゃないと厳しいです。40代以上だと、経験がある職種か高いスキルが求められます。

一方で、20代は高い将来性から採用ハードルが低めです。若いほど有利なサービスなので、とりあえず相談してみる価値はあるでしょう。

20代の転職ならUZUZがおすすめ

20代の転職なら、全国対応のUZUZがおすすめです。

ブラック企業を徹底排除した転職支援サービスで、入社後の定着率は93.6%を誇ります。

さらに、キャリアカウンセラーの9割が同じ中途採用者なので、求職者の悩み・不安を理解した上でサポートしてくれます。

無職・引きこもりでも仕事が見つかったと評判があるUZUZを、ぜひ利用してみてください。

紹介予定派遣で働く

正規雇用を目指すなら、紹介予定派遣もおすすめです。

最初は派遣で雇用されますが、最大6ヶ月の試用期間を経ると直接雇用に在りつけます。

しかし、試用期間後に必ず正社員になれるわけではありません。最終的に採用選考があり、相応しい人材と判断されなければ落ちる可能性もあります。

とはいえ、直接雇用の採用率は25%と意外に高く、一般的な派遣と違って直接雇用前提で働くことが可能です。

詳細は、以下の記事を参考にしてください。

派遣・アルバイトで働きながら資格を取得する

派遣やアルバイトを挟み、働きながら資格取得を目指すのもアリでしょう。

実際に、私は工場派遣で働きながらWEBスクールに通ってスキルを習得しました。道のりは長かったものの、今では日本の平均年収以上は稼げています。

また、土日に介護の講習に通って資格を取得した方、簿記の資格を取得した方もいます。

もしやりたい仕事があるなら、派遣で働いて実務経験を積むのも良いですね。

派遣はさまざまな職種があり、期間限定で働けて時給が高めなので、いますぐ定職に就かなくても問題ない人は視野に入れてみてください。

軽作業の派遣で働く

仕事を覚えるのに不安がある人は、軽作業がおすすめです。

軽作業は、段ボールに製品を詰めるだけの梱包作業、ひらすらラベル・シールを貼る作業など簡単作業がたくさんあります。

加えて、派遣で働けば社会保険・厚生年金の加入も可能です。平成29年から年金受給資格が10年に引き下げられているので、今まで納付していない人も受給できるチャンスです。

しかし、軽作業派遣の平均時給は1,288円(参考元:求人ボックス)と低めです。

とはいえ、土日休みで月収22万円~23万円はもらえるし、社会保険料を引かれても手取りで約18万円程度は残ります。

大手外資系派遣サービスランスタッドなら、多くの軽作業求人があります。ぜひご覧になってみてください。

まとめ

今回は、仕事が覚えられない人に向けた原因・対処法を詳しく解説しました。

今の職場で改善できそうなら頑張ってみるのも良し、どうしてもしんどいなら新たなチャレンジをするのも良しです。

繰り返しますが、日本には18,725職種あります。今まで出会った仕事なんてごく一部に過ぎないんです。

人生の大半を占める仕事、将来に向けて今一度見つめ直してみてください。

コメント